3月3日,根据徐则臣作品《北上》改编的同名电视剧在央视一套黄金档正式播出。也是从3月起股票哪里加杠杆,徐则臣正式接任《人民文学》杂志主编。

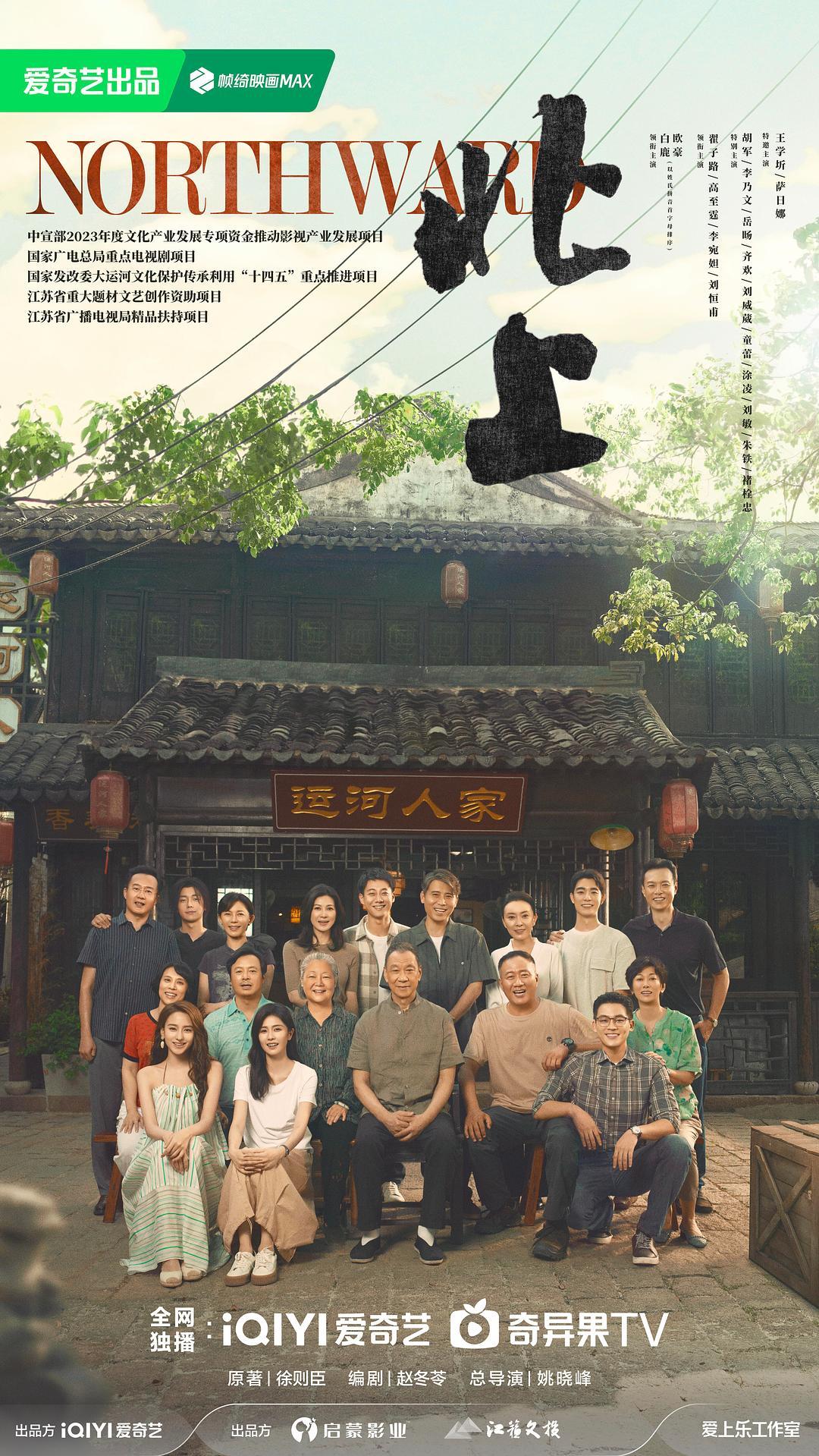

电视剧《北上》以运河沿岸一群少年从相知相伴到分离重聚的人生轨迹为脉络,以大运河文化及时代更迭为背景,描述了个人成长、时代奋斗与邻里人情的故事,旨在展现运河的百年历史变迁以及三代人对运河文化的传承与弘扬。

电视剧《北上》海报。

徐则臣坦言:“希望观众在《北上》电视剧中体验到流淌在教科书里、流淌在中国大地上的那条河流,是如何也真实、鲜活地流淌在我们的血液里。”

2019年,徐则臣以长篇小说《北上》斩获第十届茅盾文学奖,成为茅奖历史上最年轻的获奖者之一。为写好途经家乡大运河的千年历史传奇,徐则臣砥砺四年、潜心创作这部长篇代表作,小说以历史与当下两条线索,讲述了发生在京杭大运河之上几个家族之间的百年“秘史”。

长篇小说《北上》。

《北上》,源于家乡的大运河

南方+:听说《北上》和《王城如海》的写作源于朋友的建议,一般来说,作家写一个小说都会准备很久,源于建议是不是太草率了?

徐则臣:一点都不草率,建议来得正当其时。朋友在窗户纸即将捅破的时候推了我一把。那是个提醒,是在我犹疑和不甚清晰的时候,把写作的愿望响亮地摆到了我面前。

大运河我写了很多年,积累了很多素材和想法,也有很多一直在探究的未知处,即使呼之欲出,也还是怠惰,迟迟没有下定决心去写《北上》这个长篇。好朋友是成就你的一个力。

徐则臣近照。

南方+:《北上》这个小说导语“一条河流和一个民族的历史”,这句话是谁写的?你在小说里的野心很大,力图跨越运河的历史时空,探究普通国人与中国的关系、知识分子与中国的关系、中国与世界的关系,探讨大运河对于中国政治、经济、地理、文化以及世道人心变迁的重要影响,书写出一百年来大运河的精神图谱。

徐则臣:是韩敬群写的,归纳得很到位。封面上的文字是我写的。在《北上》中,我借古老河流展示了近代百年以来的民族历史,使之成为审视中华民族发展图谱、悠远文脉乃至旧邦新命的一扇窗口。大运河不只是条路,可以上下千百公里地跑;它还是个指南针,指示出世界的方向。它是你认识世界的排头兵,它代表你、代替你去到一个更广大的世界上。它甚至就意味着你的一辈子。

相对来说,有了《北上》的磨砺和经验,我意识到:写复杂性的小说是我的优势。因为经过系统的学术训练,有问题的意识,又生活在北京这样一个信息高度集中的特殊城市,对现实和人的理解你不能不深入,这适合写复杂、多义的小说。

先锋文学和现实主义的融合

南方+:你把先锋文学和现实主义的写作传统,融合得比较好。对60后的作家来说,尤其是先锋文学的作家都有一个叙事问题。大家意识到,再不转型,回归故事,作品没有读者了,文学的商业市场没有了。

徐则臣:我一直的想法,就是在先锋和传统之间、在本土化和世界之间写我的小说。在写作上,我不喜欢剑走偏锋,也不喜欢走极端。所以我的小说里,先锋中认同的我都汲取,传统里我心仪的也吸收,你只要发自内心认同和理解,慢慢就会实现两者的融合与平衡。

到《北上》和《耶路撒冷》,这种努力同样在继续。我希望一部长篇小说能够全方位提供个人化的、在各种因素共同作用下形成的新东西,从内容、想法到结构,大胆进行必要的内容和形式上的试验——《耶路撒冷》《王城如海》和《北上》,可能是我的阅读视野有限,我们的作家好像很少这样写。

长篇小说《耶路撒冷》。

南方+:我们读很多中国现代文学作品、西方19世纪的文学作品,绝大多数小说基本上是按照顺时针的节奏去推的。

徐则臣:对,一般都是按顺时的逻辑走。这种写法有个问题,如果你要做一个全景式的呈现,面面俱到,小说的篇幅会特别巨大。比如我处理京杭大运河,2500年的历史,接近两千公里,四个省、两个直辖市,要写成一个时空辽阔的长河小说,作者扛不住,读者也扛不住。

现在的《北上》,我一切为内容服务,叙述和情节必须跳着来,跳跃时还不能漏掉重要的情节,那就只能相互勾连、相互生发。像装置艺术,从相对独立的一个个大的整体到小的局部,它们之间产生了张力,整体就运转起来了。毕飞宇看完小说,说我是用了30万字,解决了100万字的内容。

如果不经过现代小说训练,不经过先锋派文学的洗礼,这个意识、这个能力,我可能不会具备。当年的先锋派,确有其难以为继的地方,这个可以留给学术去讨论。但是它对我们“70后”这一代作家的文学创作,的确是提供了极大的营养。他们取得的成绩里,你都能看到先锋派的影响,结构问题解决了,叙述问题解决了,这都得益于先锋文学。

真实的细节让小说自由地飞起来

南方+:你的小说其实是虚构的,但故事、人物和场景,真实感都很强。我注意到,日常生活中,你都会带一本小本子,记录下很多灵感和想法。你怎么看待真实和虚构之间的关系?

徐则臣:我希望现实中最真实的那一部分,或者是非虚构那一部分,能够有效地介入到虚构的这部分,两者之间相互勾连、相互生发——它们是可以相辅相生的。经由文学去理解现实,也通过现实去理解文学,两者之间应该是可以互动的。

其次,我现在写作有一个越发坚定的习惯:实证主义。我要写的地方,都要力争去走一遍;要写的东西,尽量都去感受一下。越来越觉得田野调查之重要。我一直有个想法,在实现我的艺术抱负之外,我要尽力留下这个世界最真实的细节。很多人可能不认同。我觉得有必要,历史不是一个简单的结论,历史是细节,没有足够细节,结论出不来。

南方+:在写小说的时候,你参考了很多关于大运河的书?

徐则臣:差不多70本吧。开写之前,我准备了一大堆资料,靠我最近的一个书架上,几层全是,伸手就能拿到。运河史、漕运史、地方志,国内的、国外的。我必须知道故事行经的年份和河段,船究竟怎么走;我得弄清楚一个鸡蛋在1901年的无锡和济宁可能卖一个什么价;我也得知道小波罗点燃他的马尼拉方头雪茄用的大火柴,一盒能装多少根;我还得知道运河到了2014年,一个跑船的人如何开启他一天的生活……我像患了强迫症一样,希望每个细节都能在小说里扎下根来,它们扎下根,我的虚构才能有一个牢靠的基座,小说最后才可能自由地飞起来。

电视剧《北上》海报。

大运河本身就堪称一部大地上的史诗。中国东西走向有五大水系,从南往北,钱塘江、长江、淮河、黄河、海河,五大水系将中国分成了六半,大河两岸相互隔绝,导致政治、经济、文化发展不平衡,隋炀帝下令开凿隋唐大运河,连接了五大水系之后,变成了运输的通道,尤其是元世祖忽必烈着郭守敬重新疏浚、裁弯取直成为了京杭大运河,贯穿了中国南北,由此真正成为中国封建时代的“高速公路”。在漫长的不同历史时期里,大运河一直发挥着非常重要的功能,不仅仅运送粮草和兵将,还有丝绸、瓷器、茶叶,乃至整个北京城的木材、砖瓦等建筑材料,都是从南方运送过来的。还有水利、灌溉、环保、民生等。这些只是它看得见的功能,看不见的更多,影响也更为深远。

比如,它对这个国家、这个民族,对我们的文明与文化究竟起到了什么作用?我想用一条河来串起对历史和现实的思考。在时空交错的坐标里探寻一条河,反复盯着它看,其实就是在打量一个辽阔的、古老又现代的中国。细节不容敷衍和懈怠。在写作之前和写作过程中,我将运河沿线1797公里来来回回做了田野调查,有的地方跑了好几趟。

当这条大运河能够在我脑海里和文字中有了清晰的轮廓,像一个庞然大物那样可以纤毫毕现地从黑暗的水面下一点一点浮上来的时候,它才成为了小说《北上》。

特约记者 张英股票哪里加杠杆